› うな研ブログ › 鰻料理やその歴史

› うな研ブログ › 鰻料理やその歴史2014年04月06日

蒲焼きの歴史

日本人が鰻を食べ始めた歴史は新石器時代の古墳などから出土する多くの水産生物の骨の中に、鰻の骨も出土する事から先史時代より食べられていたことと想像できます。

鰻が記録として登場するのは、「風土記」(713)に初めて書かれ次いで「万葉集」(759)にも歌われていますが、調理法などは記されていません。

蒲焼と言う言葉は「鈴鹿家記」(1399)から登場するのですが、現在の調理法とはまったく違うものでした。現在の調理法に変わったと思われるのは江戸時代中期以降の1750年前後だと推測されます。

*それ以前の食べ方は、鰻をぶつ切りにしたり、小さめのウナギを丸のまま串を打ち、それを焼いて味噌や酢をつけて食べていました。

《「東海道名所記」(1661)の鰻島が原(現在の沼津市原)の挿絵に大皿に盛った串刺しの鰻が描かれています》

上の画像は上から、醤油、味噌、塩の味付けで焼きました。

塩焼き、味噌焼きは現在の蒲焼とは違う味ですがどちらも美味しく調理する事ができました。 しかし、一番上の醤油の掛け焼きだけは、ウナギからにじみ出る脂で、何度醤油を掛けても皮に弾かれて味がしみ込まずに、美味しいと表現できる料理ではありませんでした。

現在の蒲焼の誕生には「醤油」と「味醂」「酒」「砂糖」などの甘み調味料の普及と同時に、ウナギを生きたまま裂くという技術が先行しなくては完成されなかったと推測されます。

古代製法からの変換

次に鰻を現在のように割いて骨を取り、串を打つようになりましたが味付けはまだ味噌や酢が主流でした。

《林鴻作著「産毛」(1700頃)の京都四条河原の夕涼みの絵に、露天の鰻売りが描かれ行燈には「鰻さきうり」「同かばやき」と描かれています》

その後、千葉県の野田、銚子で造られる関東醤油(濃い口醤油)の普及に合わせて醤油の味の蒲焼が登場しました。

《山岡元隣著「増補食物和歌本草」(1723)に、やきうなぎは山椒みそよし醤油にて、、、、と記されています》

現在のタレのような味は「万宝料理秘密箱」(1800)に酒と醤油を使うことが記されていますが、

それより前の「料理網目調味抄」(1728)に、「一度焼てあつき酒を数編かくれば油とれ皮もやはらきてよし又焼時酒醤数事付焼へし」とあり、これもあまりはっきりとしませんが、おそらく現在の味にちかかったかもしれません。

*現在の「うなぎのタレ」は、鰻屋によって味付けは違いますが、基本は「醤油と味醂」です。

この当時の「酒」は現在の清酒とは違い、糖度の高い精製されていない酒も飲んでいましたので「醤油と酒」と書かれていても、現在とほとんど変わらない味であったと思います。

江戸でも1800年頃までは関東風と関西風が混在して売られていたようですが、それ以降は関東風だけが着実に進歩し江戸っ子の食文化の代表として定着し江戸での関西風の蒲焼はだんだん姿を消していきました。

江戸の四大食「鰻の蒲焼」「天ぷら」「そば」「にぎり寿司」は、醤油の庶民への普及が誕生の要因なのですが

「蒲焼のタレ」「天つゆ」「そばつゆ」の成分は基本的にすべて同じで「醤油」と「味醂」又は「糖度の高いお酒」です。

外食の誕生

明暦3年(1657年)江戸の大半を焼失するに至った大火災「振袖火事」は、火災後の復興に全国からおびただしい数の労働者を集め、またそれを期に、その労働者の胃袋をみたすために、沢山の簡単な食べ物屋ができました。

これが江戸での外食の始まりとも言われています。

中期の元禄(1688~1704)まで江戸の料理は室町時代の武家料理とあまり変化する事無く続いていたそうです。

元禄頃は商業の中心が大阪から江戸に移り、日本全国の大名が参勤交代の時に一緒に連れてきた町民(数万人単位の料理人、職人、その他に漁師までも)がそのまま定住するものも多く、それら庶民の暮らしにもゆとりができ始めました。

元禄以後は、いままで上層の一部の人しか食べられなかった料理ではなく、一般大衆の中から生まれた新しい発想の庶民料理が次々と登場しました。

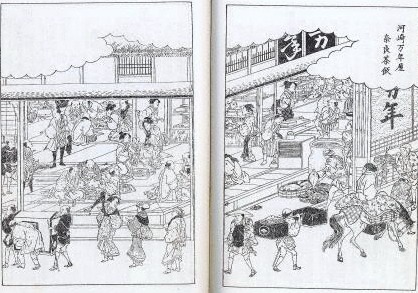

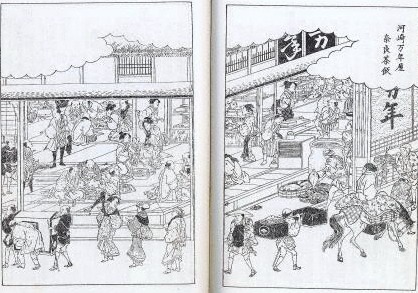

[江戸名所図絵 川崎 奈良茶飯]

華やかな元禄文化の後、すぐにあの「暴れん坊将軍」でおなじみの徳川吉宗がおこなった「享保の改革」(1716)のなかの「倹約令」(1724)によって庶民の暮らしも厳しく規制され、せっかく華を咲かせようとした料理の文化は足踏みをしたまま次の倹約令(寛政の改革1787~1794)の終わる頃まで抑圧されました。

そんな中、明和(1764~1771)の頃、江戸に初めて料理茶屋(現代の高級料亭)が現れ別名「留守居茶屋」と呼ばれ江戸に居る各藩の留守居役(現代の外交官)が自分の藩の公金を惜しげもなく使っていたそうです。

うなぎ屋の誕生

次の大御所時代と呼ばれる文化、文政(1804~1830)の頃になると度々起こった飢饉もなく、いままで押さえつけられ蓄積されていた料理文化がいっせいに華をさかせました。

《江戸の三大飢饉、享保の大飢饉(1732) 天明の大飢饉(1782~1787) 天保の大飢饉(1833~1837)》

文化、文政の頃には高級な料理茶屋で出される武家料理から変化していった現在の懐石料理と大衆の専門店で出される うなぎ、天ぷら、にぎり寿司などの庶民料理がそれぞれ流行し、(肉料理とふぐ料理をのぞく)現代の和食が完成されましました。

江戸時代の前期は建築や土木に、中期は服装や装飾、芸術に、そして末期は料理に江戸文化の華が咲きましたが、

それでは、うなぎ屋の登場はというと、この中期の元禄頃になると「料理本」や「案内書」などの解説本が次々と出版されたため、その内容や年号から推測する事が比較的簡単にできます。

元禄十三年(1700年)の産毛の話を書きましたが、露店や下の守貞謾稿に書かれているような、鰻売りは元禄の1700年ごろに関西で始まり、その約20年後に江戸でも登場します。

1716~1735年頃出された「江戸名所百人一首」近藤清春筆の深川八幡社の画に、「名物大かばやき」と書かれた行灯のある、床見世(露店のような粗末な店)があり、そこで蒲焼を焼いている人が確認できます。

また、この「大かばやき」とは古代製法の蒲焼と区別する為の江戸の現在風のウナギを裂いた蒲焼の名前です。

日本山海名物図絵

宝暦四年(1754) 大阪 境港

*上の画は大阪の境港の船の蒲焼売りですが、江戸でも同じように、西村重長筆の「絵本江戸土産」(1756)の両国橋の画で確認できるそうです。

(残念な事に私が確認したのは初販でないためか、細かい部位はボケてて鰻売りの船とは確認できませんでした)

この1750年頃になると深川でも、他の古文書にも登場し、何軒ものうなぎ屋があったと思われますが、まだまだ露店的なお店で、「辻番とおもや、うなぎを焼いている」などと、川柳で歌われるほどの粗末な店造りであったようです。

絵本江戸土産には登場しませんでしたが、明和五年(1769)の「絵本続江戸土産」の神田上水御茶ノ水のページに「森山蒲焼店」が画かれています。

守貞謾稿 天保八年(1837~1853)

関西の鰻売り

国会図書館蔵

*まだ、平屋造りの立派とは言えない、辻番とも言える様な店(画像の許可が下り次第掲載します)ですが、明和と言うと上でも書いたように、料理茶屋(高級料亭)ができた時代ですので、この頃より、うなぎ屋も立派な建物に変わっていきました。

*右の画はそれから半世紀もたった時の森山蒲焼店ですが、二階建ての立派なうなぎ屋に変わっているのがわかります。

実はこの森山蒲焼店は後でまた説明致しますが、うなぎ屋の中でも高級なうなぎ屋に変わって行きましたが、しかし「守貞謾稿」の年代でもわかるように、まだまだ庶民相手の安いうなぎ屋も注目はされませんが、江戸時代が終わるまでは残っていきます。

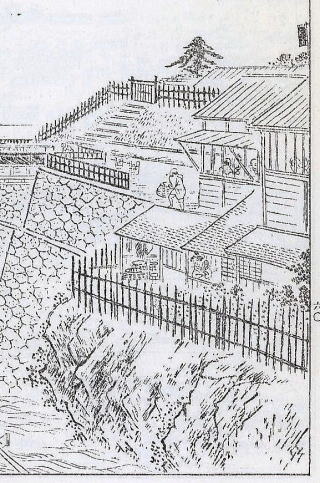

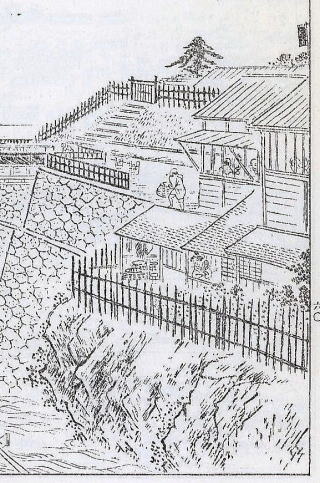

江戸名所図絵 天保五年(1834)

神田川上水懸樋 お茶の水 森山蒲焼店

※この記事はうな研サイト内から引用しました。

記事担当 ぱらまた

鰻が記録として登場するのは、「風土記」(713)に初めて書かれ次いで「万葉集」(759)にも歌われていますが、調理法などは記されていません。

蒲焼と言う言葉は「鈴鹿家記」(1399)から登場するのですが、現在の調理法とはまったく違うものでした。現在の調理法に変わったと思われるのは江戸時代中期以降の1750年前後だと推測されます。

*それ以前の食べ方は、鰻をぶつ切りにしたり、小さめのウナギを丸のまま串を打ち、それを焼いて味噌や酢をつけて食べていました。

《「東海道名所記」(1661)の鰻島が原(現在の沼津市原)の挿絵に大皿に盛った串刺しの鰻が描かれています》

上の画像は上から、醤油、味噌、塩の味付けで焼きました。

塩焼き、味噌焼きは現在の蒲焼とは違う味ですがどちらも美味しく調理する事ができました。 しかし、一番上の醤油の掛け焼きだけは、ウナギからにじみ出る脂で、何度醤油を掛けても皮に弾かれて味がしみ込まずに、美味しいと表現できる料理ではありませんでした。

現在の蒲焼の誕生には「醤油」と「味醂」「酒」「砂糖」などの甘み調味料の普及と同時に、ウナギを生きたまま裂くという技術が先行しなくては完成されなかったと推測されます。

古代製法からの変換

次に鰻を現在のように割いて骨を取り、串を打つようになりましたが味付けはまだ味噌や酢が主流でした。

《林鴻作著「産毛」(1700頃)の京都四条河原の夕涼みの絵に、露天の鰻売りが描かれ行燈には「鰻さきうり」「同かばやき」と描かれています》

その後、千葉県の野田、銚子で造られる関東醤油(濃い口醤油)の普及に合わせて醤油の味の蒲焼が登場しました。

《山岡元隣著「増補食物和歌本草」(1723)に、やきうなぎは山椒みそよし醤油にて、、、、と記されています》

現在のタレのような味は「万宝料理秘密箱」(1800)に酒と醤油を使うことが記されていますが、

それより前の「料理網目調味抄」(1728)に、「一度焼てあつき酒を数編かくれば油とれ皮もやはらきてよし又焼時酒醤数事付焼へし」とあり、これもあまりはっきりとしませんが、おそらく現在の味にちかかったかもしれません。

*現在の「うなぎのタレ」は、鰻屋によって味付けは違いますが、基本は「醤油と味醂」です。

この当時の「酒」は現在の清酒とは違い、糖度の高い精製されていない酒も飲んでいましたので「醤油と酒」と書かれていても、現在とほとんど変わらない味であったと思います。

江戸でも1800年頃までは関東風と関西風が混在して売られていたようですが、それ以降は関東風だけが着実に進歩し江戸っ子の食文化の代表として定着し江戸での関西風の蒲焼はだんだん姿を消していきました。

江戸の四大食「鰻の蒲焼」「天ぷら」「そば」「にぎり寿司」は、醤油の庶民への普及が誕生の要因なのですが

「蒲焼のタレ」「天つゆ」「そばつゆ」の成分は基本的にすべて同じで「醤油」と「味醂」又は「糖度の高いお酒」です。

外食の誕生

明暦3年(1657年)江戸の大半を焼失するに至った大火災「振袖火事」は、火災後の復興に全国からおびただしい数の労働者を集め、またそれを期に、その労働者の胃袋をみたすために、沢山の簡単な食べ物屋ができました。

これが江戸での外食の始まりとも言われています。

中期の元禄(1688~1704)まで江戸の料理は室町時代の武家料理とあまり変化する事無く続いていたそうです。

元禄頃は商業の中心が大阪から江戸に移り、日本全国の大名が参勤交代の時に一緒に連れてきた町民(数万人単位の料理人、職人、その他に漁師までも)がそのまま定住するものも多く、それら庶民の暮らしにもゆとりができ始めました。

元禄以後は、いままで上層の一部の人しか食べられなかった料理ではなく、一般大衆の中から生まれた新しい発想の庶民料理が次々と登場しました。

[江戸名所図絵 川崎 奈良茶飯]

華やかな元禄文化の後、すぐにあの「暴れん坊将軍」でおなじみの徳川吉宗がおこなった「享保の改革」(1716)のなかの「倹約令」(1724)によって庶民の暮らしも厳しく規制され、せっかく華を咲かせようとした料理の文化は足踏みをしたまま次の倹約令(寛政の改革1787~1794)の終わる頃まで抑圧されました。

そんな中、明和(1764~1771)の頃、江戸に初めて料理茶屋(現代の高級料亭)が現れ別名「留守居茶屋」と呼ばれ江戸に居る各藩の留守居役(現代の外交官)が自分の藩の公金を惜しげもなく使っていたそうです。

うなぎ屋の誕生

次の大御所時代と呼ばれる文化、文政(1804~1830)の頃になると度々起こった飢饉もなく、いままで押さえつけられ蓄積されていた料理文化がいっせいに華をさかせました。

《江戸の三大飢饉、享保の大飢饉(1732) 天明の大飢饉(1782~1787) 天保の大飢饉(1833~1837)》

文化、文政の頃には高級な料理茶屋で出される武家料理から変化していった現在の懐石料理と大衆の専門店で出される うなぎ、天ぷら、にぎり寿司などの庶民料理がそれぞれ流行し、(肉料理とふぐ料理をのぞく)現代の和食が完成されましました。

江戸時代の前期は建築や土木に、中期は服装や装飾、芸術に、そして末期は料理に江戸文化の華が咲きましたが、

それでは、うなぎ屋の登場はというと、この中期の元禄頃になると「料理本」や「案内書」などの解説本が次々と出版されたため、その内容や年号から推測する事が比較的簡単にできます。

元禄十三年(1700年)の産毛の話を書きましたが、露店や下の守貞謾稿に書かれているような、鰻売りは元禄の1700年ごろに関西で始まり、その約20年後に江戸でも登場します。

1716~1735年頃出された「江戸名所百人一首」近藤清春筆の深川八幡社の画に、「名物大かばやき」と書かれた行灯のある、床見世(露店のような粗末な店)があり、そこで蒲焼を焼いている人が確認できます。

また、この「大かばやき」とは古代製法の蒲焼と区別する為の江戸の現在風のウナギを裂いた蒲焼の名前です。

日本山海名物図絵

宝暦四年(1754) 大阪 境港

*上の画は大阪の境港の船の蒲焼売りですが、江戸でも同じように、西村重長筆の「絵本江戸土産」(1756)の両国橋の画で確認できるそうです。

(残念な事に私が確認したのは初販でないためか、細かい部位はボケてて鰻売りの船とは確認できませんでした)

この1750年頃になると深川でも、他の古文書にも登場し、何軒ものうなぎ屋があったと思われますが、まだまだ露店的なお店で、「辻番とおもや、うなぎを焼いている」などと、川柳で歌われるほどの粗末な店造りであったようです。

絵本江戸土産には登場しませんでしたが、明和五年(1769)の「絵本続江戸土産」の神田上水御茶ノ水のページに「森山蒲焼店」が画かれています。

守貞謾稿 天保八年(1837~1853)

関西の鰻売り

国会図書館蔵

*まだ、平屋造りの立派とは言えない、辻番とも言える様な店(画像の許可が下り次第掲載します)ですが、明和と言うと上でも書いたように、料理茶屋(高級料亭)ができた時代ですので、この頃より、うなぎ屋も立派な建物に変わっていきました。

*右の画はそれから半世紀もたった時の森山蒲焼店ですが、二階建ての立派なうなぎ屋に変わっているのがわかります。

実はこの森山蒲焼店は後でまた説明致しますが、うなぎ屋の中でも高級なうなぎ屋に変わって行きましたが、しかし「守貞謾稿」の年代でもわかるように、まだまだ庶民相手の安いうなぎ屋も注目はされませんが、江戸時代が終わるまでは残っていきます。

江戸名所図絵 天保五年(1834)

神田川上水懸樋 お茶の水 森山蒲焼店

※この記事はうな研サイト内から引用しました。

記事担当 ぱらまた